2022.04.07

白石女敵討 仇討物語

白石女敵討 仇討物語

「鬼滅の刃」で圧倒的人気を誇る胡蝶しのぶ。鬼に両親と姉を殺され、仇討に生涯を賭けます。「白石女敵討」の主人公も、宮城野、信夫(みやぎの、しのぶ)という百姓姉妹が主人公で、父の仇を討つ話です。寛永13年(1636)百姓与太郎は二人の娘と共に、八枚田で田の草取りの最中、通りがかりの白石城下剣道指南浪人志賀団七(史料により異なり、田辺志摩とも)の袴に泥がかかったので、これを怒った浪人が、与太郎と娘の謝罪も聞き入れず、与太郎を斬り捨てました。二人の娘は、家に逃げ帰りますが、この悲しみで、母はショックで亡くなります。姉妹は、悲しみに暮れたが、心に期すところがあり、上京し武者修行として知られたあの油井正雪の門を叩き、事の次第を詳しく語り、その道場で武道の修練を積み、寛永17年2月白石城下西郊六本松河原において、姉は鎖鎌、妹は薙刀をもって志賀とわたりあい、見事に仇を討って本懐を遂げたといわれています。片倉家侍150人、見物1000人が集まったと言われ、その後姉妹は、出家して、一生、仏に仕えたという話です。

この姉妹による仇討ち話は、「奥州白石噺」「碁太平記白石噺」などとして義太夫、歌舞伎などの舞台で演じられ広く知られるようになりました。

この話が史実かどうかは別として、白石市内には孝子堂、八枚田、奥州白石噺の碑などが残されています。 (以上白石商工会議所の資料などによる)

牧田勲氏は、「『奥州白石女敵討』とその社会的受容」という論文の中で、 確かに近世中期まで、敵討は武士階級に特有の慣習であったといえるが、中期以降になると庶民の敵討が目立って増えてくる。と同時に庶民が仇討情報や仇討話を娯楽として愛好する傾向がいちだんと顕著になるとして、それには、「孝の実現」と「憂さ晴らしとしての娯楽性」の二面性が考えられる、というようなことを述べています。

ちなみに 日本の三大敵討は、1.曽我兄弟の仇討(1193年) 2.鍵屋の辻の決闘(伊賀越えの仇討とも)(1634年) 3赤穂浪士(1702年)ですが、私が好きだった、テレビの人気番組の必殺シリーズも敵討の話。いつの時代にも人気があるのは、人間の心の奥底に訴えるものがあるのでしょう。

さて、「白石女敵討」と題する本は1838年(天保9)と1854年(安政元)に刊行されており、写真の本は「新日本古典籍データベース」と照合してみますと、1丁の「改」と「寅十」の表記から安政元年10月発行の実録物の刊本。縦18.5センチ 横11.5センチで、20丁までの端本です。裏表紙は、麻の葉の柄。

カテゴリ:書物のまほろば

2020.05.26

自粛人は晴「読」雨読で視野を「耕」す

福岡県北九州市 亀山 愛理

〈売切れ。在庫入荷は未定です〉

兼ねてより買おうとしていた本が、この自粛生活の間に何時の間にかそんな表示になっていた。それはほんの四年前に発売されたエッセイ集だったのだが、マイナーな為か近所の実店舗には一冊も無く、仕方なく通販で買おうと息巻いてから早や数ヶ月。本にしては分厚く高価な事も有り、通販サイトで在庫が十分あるらしいと分かってからは「そのうち」買おうと暢気に考えていた……のがいけなかったらしい。「この自粛生活中にでも読もうかしら」と、何気なく思い立った私が件のサイトで目にしたものこそが「売切れ」の文字だったのだ。

(いったいどうして!? なんだってこの本がこんな状況になっちゃってるの!?)

私はその本を買う伝手が減った事に大変動揺し、入手困難になる可能性に不安を覚えた。

(入手困難コースは凄く怖いけど……、悪い方向にばかり考えても仕方ないか。せめて何か良い事でも見つけられないものかな)

そう考え直して暫く眼前のディスプレイを見つめていたのだが、ふと「在庫切れ」の文字に嬉しい気持ちが湧いてきた。その本は世間から見ればマイナーで、様々な著作を扱う作者のコアなファンが買う様な代物なのである。それを踏まえると、その人のファン仲間が実は他にも沢山居て、そんな仲間たちがこの自粛生活の折に、「作者さんの頭の中を覗いてやろう」と、この本の通販サイトを訪れたのだろう事が窺える。それに気が付いた私は、同じ本に辿り着いた人同士の繋がりを感じて、不思議と朗らかな心持になれたのだ。

そのような過程を経てからやっと、私は例の本を再び探し始めた。幸いな事に、その本はある出版社の通販サイトで購入する事が出来た。肝心の中身は期待通りで、私にとって至高の一冊となったのだ。私はこの本に出逢えたお陰で、物事を多方向から様々な価値観で見つめ直す事の大切さを、いま一度学び直す事が出来た。また、それを受けて自分の日頃の生活態度を鑑みる時、自粛生活を我慢の日々と捉えるよりも、世間が皆一様に立ち止まっている状況下で、「自分の行いを省みる時間」が出来たのだと思える方が、余程素晴らしいのではないかと気付かされたのである。

最後になってしまったが、その本の表題は『吉野朔実劇場All IN ONE吉野朔実は本が大好き』(吉野朔実著,本の雑誌社,2016年)という。 2020年5月26日

自粛生活中にイラスト作成

カテゴリ:書物のまほろば

2019.07.24

再び父の従軍日記について

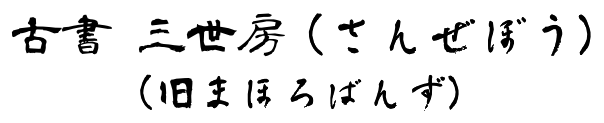

亡くなった父の戦争中の3冊の日記と写真を「北支そして満州からジャワへ ―父の従軍日記とアルバムー」と題して自費出版したのは、1988(昭和63)年発行で,もう30年以上も前のことです。そして、今回改めて父の従軍日記を読んで、またその背景を再度調べてゆくうちに私にとっては、新たな発見が幾つかありました。

父は、2回出征。 最初は独身の時で、北支へ今でいう華北というところで、2回目が結婚して長女が生まれたすぐ後に、満州から南方のジャワへ行っております。2回とも自動車部隊に所属していた兵隊でした。

日本は,1931(昭和6)年の満州事変で日本の傀儡国家・満州国を作り、その後、1937(昭和12)年7月7日に盧溝橋事件が起こり、現地では停戦協定が結ばれたのですが、政府が7000名の兵士を派遣し、中国側も国共合作で徹底抗戦を呼びかけ、華北の戦闘から全面戦争に拡大していったのです。戦線不拡大という参謀本部の方針にもかかわらず、現地では、味方同士の先陣争いで戦場がどんどん拡大して行きました。盧溝橋事件の時は、まさかアメリカと戦争をすることになるとは誰も考えていなかったのでしょうが、太平洋戦争に至る15年戦争となった訳です。

私の父の第1回の出征は昭和12年の盧溝橋事件のすぐ後で、この1回目の時の従軍日記はとぎれとぎれですが、戦闘中に死亡した仲間の位牌を書いていたり、戦闘中に援護に来た歩兵部隊全滅とも記るされていました。

「残骸となったエンジンの数を数えていく 途中より牛及騾馬ノ懲役に変更シ牛二馬二頭得」という表現がありましたが、部隊によっては、この懲役がしかるべき対価で物を買うことから、さらには略奪、強姦、そして証拠隠滅のため放火などの行為もあったようです。

南京事件では30万にもの人が殺されたとか、日本軍の婦女暴行などが国民政府側から検宣され日本は、世界中の非難を浴びた結果、軍隊に慰安所が設けられ、慰安婦が同行している様子も日記に記されております。現在では、30万人大逆殺というのはあり得ないというのがほとんどの見方です。曽根一夫著「私記南京虐殺」によると、20歳をこえたばかりの若い一人の兵士は、上海の初陣ではブルブル震えていた臆病者だったが、古兵の叱咤と戦友との競り合いですぐに一人前の勇士に成長し、ついでに強姦・殺人の常習者となる。しかし戦闘が終わって気持ちが落ち着けば、街角の子供に菓子を与える「やさしい兵隊さん」に早変わりするのだ。

とも記されていました。

二回目は満州の石門子というところで127日間生活をしていますが、日記にたった一行「戦陣訓」の講義ありと書かれたその背景には,南京事件の国際反響の影響があったようです。

1941(昭和16)年12月8日の宣戦布告で満州から南方に移動となりました。

3月1日のジャワ敵前上陸前日の日記には

最初ノ大キナ空爆ヲ受ケ強力ナル威力ノ爆弾ニ見舞乍ラ 昨晩ハ十日月位ノ良イ月夜ヲ眺メ乍ラ故郷ヲ偲ブ時 急ニ遺言状マデ稿メタクナル ソレデ母上ノ事ヲ子供ノ事、妻、将来等今ニナッテ色々ト心配ス

との記載があります。ジャワ島上陸後は、再び満州に戻りますがそこで肺結核となり、日本に帰還となります。満州に戻った仲間は、終戦でシベリヤにつれていからそこで亡くなった仲間いたようです。父は病気になったおかげで日本に帰れたのですが、例えば南方方面のいろいろな戦争体験の本、大岡昇平の「レイテ戦記」、高木俊明の「ルソン戦記」などを読むと、「自活自戦 永久交戦] つまり食料は自分で調達ということで「山中では食べるものもなく飢えで ふらふらになりながら、アメリカ軍との 壮絶な戦いののちに全滅」との 記述が繰り返されております。

今改憲問題がクローズアップされていますが、故田中角栄元総理は、新人議員に、「戦争を知っている世代が政治の中枢にいるうちは心配ない。平和について論ずる必要もない。だが、戦争を知らない世代が政治の中枢となったときはとても危ない」 と薫陶を授けていたという。(丹羽宇一郎著「戦争の大問題」東洋経済新報社) 今、私たちは、この戦争という問題に、決して無関心であってはならないのだ。

カテゴリ:書物のまほろば

RSS 2.0

RSS 2.0