2019.01.24

「舞楽図」から伝わるシルクロードの人々の面影

「舞楽図」から伝わるシルクロードの人々の面影

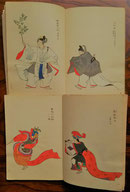

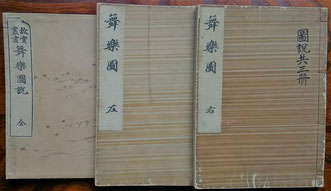

入手した本は、「故実叢書 舞楽図 左・右」2冊 「故実叢書 舞楽図説 全」1冊 計3冊。 「故実叢書 舞楽図 左・右」の方は、 高島千春・北爪有郷著 吉川弘文館,明治38年発行。 色刷木版25×18.3センチ 大槻如電識 「故実叢書 舞楽図説 全」は、天地23×15.3センチ。刊記はないが明治期のもの。

もともと文政6年髙島千春が上梓した「左舞」に加えて大槻如電が亡友北爪老人の図を見つけ、借用、鈴木秋湖に模写してもらい故実叢書に左右を合わせて刊行したそうだ。(舞楽図の跋文より)

刊記のない「故実叢書 舞楽図説 全」の方は本の大きさも違い、少し新しい時期なのではと考え、吉川弘文館に問い合わせしたら、この時期の資料は全くないとの返事で分からず、もう一社明治図書のものではと考え問い合わせをしたところ、本の大きさなどが異なり、明治図書のものではないことが分かった。それではと国会図書館の資料をパソコンで調べたがよく分からず、国会図書館まで出向いてみた。いろいろ調べて頂き「舞楽図説」の方も「舞楽図」と同じ明治末期のものということになった。いずれにしても色刷り木版の図面を眺めていると、東西の交流の姿が、写し出されているようで楽しいものだ。

広辞苑によると、舞楽(ぶがく)とは、①舞を伴う古楽の総称。奈良時代以来行われてきた古典的な音楽舞踊で、唐樂・高麗楽などアジア各地のものを含む。今日では雅楽の名で行われているとあった。

前述のように「故実叢書 舞楽図説 全」には刊記はないが末尾に 「乙巳七夕起筆中秋成稿 六十一翁 大槻如電」とある。明治38年に該当する。その如電によると、「舞楽は総て外国伝来の楽曲なり神功制韓の御時吉士舞を伝へしぞ初なるべき」とし、舞楽の分類として中国系の舞楽を左方(さほう)、朝鮮半島系の舞樂を右方(うほう)、の二つに大きく分けられているが、如電は 「右方も、余は新たに高麗樂渤海樂と分称し、左方も亦唐樂天竺樂と分かち雅楽は総て四部となせり」と記している。

そして左方の舞として左舞(さまいまたはさぶ)、右方の舞として右舞(うまいまたはうぶ)と呼び、通常は左(サ)、右(ウ)とのみ唱えるとのこと。 舞台へ登場するときも、舞台後方の左側から舞人が現れる左舞に対して、右舞の舞人は舞台後方の右側から現れ、また、二分化とともに、左右の演目を一組とする番舞(つがいまい)がある。

舞楽図に載っている左舞は39図、右舞が29図さらに陸王、胡飲酒をはじめとする樂面が21面描かれている。舞人が着る装束は、木版の舞楽図をみても良く分かるが左舞が赤系統の装束を基調とするのに対し、右舞は緑系統の装束であることが基調となっている。樂面のなかなかユニークな表情からも、タタール人 ウイグル人 ペルシャ人はたまたインド人だろうかなどとシルクロードの写真やテレビ報道などを思い浮かべながら推測してみる。

如電の【調子 律呂】の解説は「壱越調双調大食調を呂とし平調黄鍾調盤渉調を律とす」とある。私は発音不明瞭で「ろれつがまわらない」のだが、この言葉も関係ありと思い調べてみると「呂と律」という音階が合わないことを「呂律が回らない」と言ったことから、一般にも広まり「言葉がはっきりしないこと」を意味するようになったようだ。一方、京都大原三千院を挟んで流れるふたつの川、右手の川が呂川、左手の川が律川で 声明の呂(呂旋法)と律(律旋法)にちなんで付けられたそうなので、この舞楽と仏教の声明との接点もあったのだと思いを巡らす。また私はこれらの舞楽は、全くの素人だが、演目の目録を眺めていると「萬歳樂」があり、これは漫才の源流なのだと分かってくる。

これら舞楽は、時代とともに日本独自のものに変化してきたようだが、踊りのしぐさや舞楽面の絵を見ても、正倉院の宝物と同じようにヨーロッパや中央アジ文化がシルクロードを通して日本列島にたどり着いた証のように思える。

大槻 如電(1845-1931)は、明治から昭和初期にかけて活躍した学者・著述家。「言海」を執筆した大槻文彦の兄であり、多方面に才能を発揮した知識人で、日本の伝統音楽に精通していた。

カテゴリ:書物のまほろば

2018.05.05

パリの蚤の市の古本屋さん リブレリ・ド・アヴェニュ

2005年の6月にパリへ行った時のことを思い出した。ドイツのデュッセルドルフにいた娘宅を訪れていた時、娘夫婦がベルギーやパリを案内してくれたのだ。ベルギー行きの時は車で案内をしてくれ、パリの時は飛行機で、シャルルル・ドゴール空港に降り立った。「パリで、どこか行きたいところがありますか?」と問われ、「蚤の市にある古本屋さん」と答えた。「蚤の市にある古本屋さん」を何故知っていたのか今は思い出せないが、先ずはセーヌ川で船に乗ったり、セーヌ河畔のブキニストと呼ばれる古本屋を覗いて、なるほどこれは古本屋というよりは観光地の土産もの屋なのだと納得したりした。ビジネス感覚でなく、リタイヤーした人たちの趣味と実益を兼ねて、気ままに店(箱)を開け閉めている。そこで私は古い絵葉書を買い求め、娘は星の王子様の絵が印刷されているトレイを買っていた。

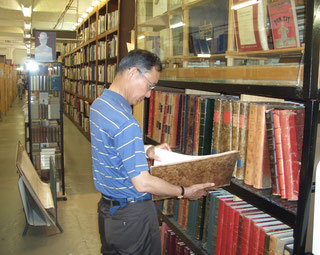

さてそれから地下鉄に乗り、終点のクリニャンクールという駅から歩いて蚤の市の会場に向かった。丁度雨上がりでテントがかなり濡れていたが、広い蚤の市の会場には沢山の人がいた。蚤の市の会場をどんどん突っ切って、そのはずれにその店はあった。写真のように旧倉庫といった感じで、広い店内に色々なジャンルの本が溢れていた。一般書が中心と思もわれた。そこで フランス時代の藤田嗣治などの芸術家と親交のあった「モンパルナスのKIKI(アリス・プラン)」の写真集を買い求めた。彼女は、ナイトクラブの歌手であり、女優であり・モデルであり画家でもあった。 そしてマン・レイの愛人であった。

日本に戻ってしばらくたってからだと思うが「LOVE書店!」というフリーペーパーに鹿島茂さんが、このパリの蚤の市の本屋さん リブレリ・ド・アヴェニュを紹介していた。曰く、店の主人は一見、無愛想だが、広い店内をうろついているコレットという名のキジトラ猫をこよなく愛しているので、この猫をかわいがると途端に愛想がよくなると。私には、この猫の記憶が全くなかった。

ヨーロッパの古書店、とりわけ稀覯本などを取り扱う古書店はこのリブレリ・ド・アヴェニュと違い、閉架式で、買いたい本を伝えると店の奥からとか、地下から商品を取り出して見せてくれるスタイルで、どんなお店だか一度見学させてもらいたかったがだが、買うべき本もないし、私にとっては敷居が高かった。

ブキニストは健在のようだが、今リブレリ・ド・アヴェニュがどうなっているのか分からないが、なぜこんなに古い話を思い出したかというと、鹿島茂さんが同じ「LOVE書店!」というフリーペ-パーの24号にパリの本屋さん第23回に「フランス中古書店の現状」が紹介されていた。フランスでも所得格差が拡大して、超レアーな稀覯本が過激に値上がりをしている。これはパリの不動産価格は激しく値上がりしたからで、ヨーロッパでは、不動産市場と高級古書市場が連動しているのだという。一方一般の古書は値下がりどころか、廃棄処分に回される古書も増えておりその結果、資本力のある古書店が大いにうるおい、そうでない古書店は片端から淘汰されていると記されていた。

この記事を読んで、日本では全く同じ現象とは言えないが、同じような状況にあることは間違いないと思った。新刊書店も古書店も、街からどんどん姿を消している。私の年齢からするとあと何年もこの仕事をする訳にはいかないが、つぶれるのを待つよりは、少しでも長く継続できればと考えている。縮小社会でもある。毎日毎日が、岐路に立たされているのだ。

カテゴリ:書物のまほろば

2017.08.20

ちょうちん殺し・投げ込み寺・蛇観音そして兎月園

ちょうちん殺し・投げ込み寺・蛇観音そして兎月園

東京古書組合南部支部のメンバー十数名が街めぐりをしている。先生は羊土房さんで、もう五・六十回に及んでいるそうだ。私は、この会に三回だけ参加させていただいた。毎回結構な距離を歩くので、何とか後ろからくっついて歩くのがやっとなのだか、私にとっては大変興味深い会で、今後もできる限り参加させて頂きたいと思っている。

訪れたところをピンポイントで紹介させて頂く。行先は、著名な観光地というよりもどちらかというとマイナーに近い場所も多い。私は知らなかったのだが、提灯殺しのガードというのがある。新駅ができる関係で最近話題になったそうで、品川駅のそばにあり正式名称が高輪架道橋という。高さ制限が1・5メートルで上にJRの鉄道が走っている。ここを通るタクシーの提灯が壊れてしまうということからこの名前となったそうだ。このガードを海側から頭を下げて通り抜けた脇に小さな公園があった。周囲に大きなマンションが林立していたが、ここはかつて漁船が係留された場所と聞き、思い出したのだ。子供のころ、蒲田から東京方面で出かけるときに、車窓から沢山の漁船が係留され、ここからこの当時の国鉄のガードをくぐって東京湾で漁業を営んでいたのだ。懐かしい情景が思い出された。山手線の内側に、漁村(?)があったのだ。

2回目は、町屋駅集合だった。日本で最初の段ボール工場とか、以前は胞衣会社と言って胎盤や胎児の処理をしていたという会社の前を通り、投げ込み寺と呼ばれている浄閑寺を訪れた。投げ込み寺とは、一般的には宿場町の飯盛り女・遊女が無縁仏として埋葬された寺のことで、この浄閑寺は 安政の大地震の時に多くの吉原の遊女が投げ込まれてこう呼ばれるようになったとか。ここにある小夜衣観音は、遊郭の主人に放火の罪をかぶせられ火炙りにされた小夜衣を祭っており、明治時代角海老楼の遊技若紫は、あと5日で年季明け、晴れて所帯を持というところで、殺されてしまい、彼女だけは単独の墓となって葬られている。 生きては苦海、死しては浄閑寺と刻まれた石碑があり、さして広くもないこのお寺さんに2万5千人もの遊女が葬られたそうだ。

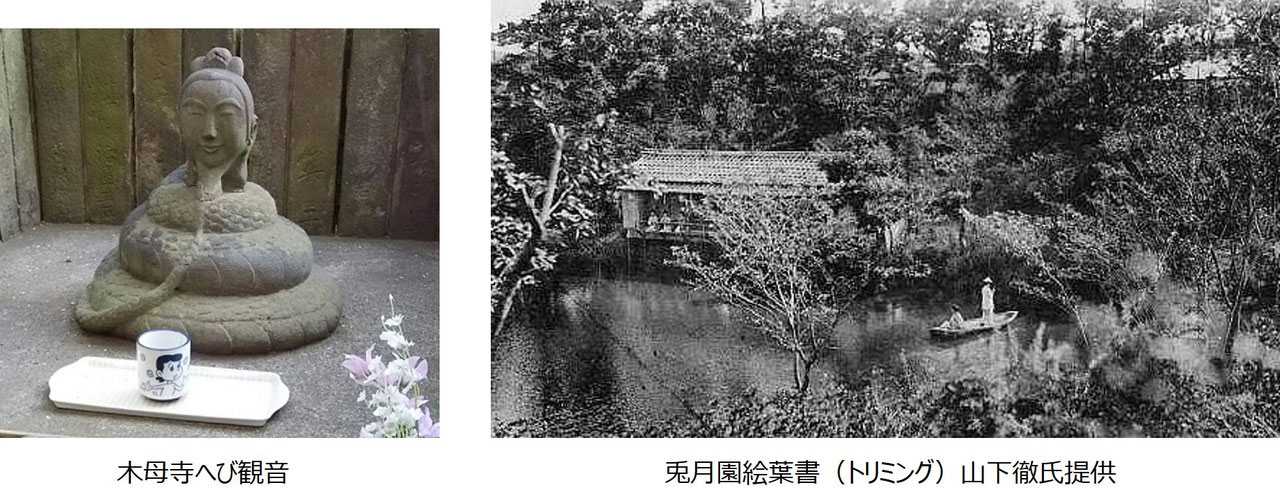

それから墨田川沿いの木母寺へ。梅若伝説で有名。梅若丸は悪人にかどわかされて京都から東国に連れてこられ、墨田川で病気になって川辺に捨てられる。里人に看病されたが亡くなってしまい、京都から駆け付けた母が、泣く泣くお堂を建てたそうだ。諸説も色々あるようだが謡曲・浄瑠璃「墨田川」で有名なんだそうで、お堂は防火のためにガラス張りのケースの中にある。平泉の中尊寺金色堂も鉄筋コンクリートの建物の中に保護されているのを思い出した。 さてここの境内で気になったのが、蛇の体に人間の頭ののっかた石像である。周囲を見回しても何にも説明書きがない。ちょっと気持ち悪い感じだが、写真を撮った。後でこれが、蛇観音と分かった。

私の行ってみたいところに、兎月園の跡地があった。練馬には、豊島園以外に兎月園という遊園地があったのだ。豊島園の方があとにでき、豊島園はこの兎月園を、模したそうだ。練馬区の光が丘から成増に行く途中には、急勾配のどんぶり坂がある。そのあたり一帯2万余坪に兎月園があったとか。近くの於玉が池から水をためて3000坪の人口池を作り、小舟を浮かべ、周囲には長屋門、料亭本館、大宴席(離れ)、大浴場、滝などが散在していたという。点在していた離れと本館の移動は担ぎ駕篭が利用されたとか。昔、北海道のトマム(現星野リゾート)に泊まった時、本館とやはり点在していたコーテジとの移動は車で、本館に出向きたいときには、その都度車を呼んだ記憶があるが、その原点のスタイルだ。成増農園を営んでいた花岡知爾が1923(大正12)年頃に、東武鉄道の根津嘉一郎らの支援を受けて開園したという。戦争の激化に伴い、1943年頃やむなく閉園となったそうで、練馬区発行の印刷物「夢の黄金郷遊園地」という本には、大正ロマンと隆盛を博した兎月園への郷愁が語られている。

さてそれでは自転車で行ってみようと思い立ち、ねりままちづくり情報誌「こもれび62号」を持参して,スタートは光が丘公園内の於玉が池の跡地らしきところに出向く。素人判断だが付近一帯すこし窪地のようになっており、多分そうだろうと一人で納得。そこから水路敷を通りちょっと横道にそれて、上練馬公園から、和光市の眺望を眺めて、豊渓中学校へ。ここは兎月園の広場や小動物園の跡地だ。そこから下って付近の住宅街を行ったり来たり。このあたりが兎月園の中心部だろう。兎月園通り商店街の中で兎月園まんじゅうを売っていた。川越街道に出そうになったので引き返して、出世稲荷神社で兎月園にあったという狛犬を見た。結構大きな狛犬で移転の際に苦労したのか、石がつぎはぎだらけの狛犬であった。さらに妙安寺という徳川幕府ともゆかりのあったという大きなお寺さんを見学。兎月園はもともとこの妙安寺の寺領を借用して、成増農園を開園したのが始まりだ。それから旭町はんの木緑地へ。 この付近には、花岡知爾の兄、花岡和雄が花岡学院を開設。広大な敷地に校舎、体育館、プールなどがあったとか。気が付いたら、光が丘公園に戻っていた。

ブラタモリという人気番組があるが、遠くまで行かなくてもこの東京にも、つわものどもが夢のあとから、時には不条理な世界に生きた人間の怨念までが聞こえるような場所もあり、時には「君、そんな生き方をしていていいのかい」なんて言われているような場所もある。さらにまた、広大無辺な人間の所業の一端に触れてみたい。

カテゴリ:書物のまほろば

RSS 2.0

RSS 2.0